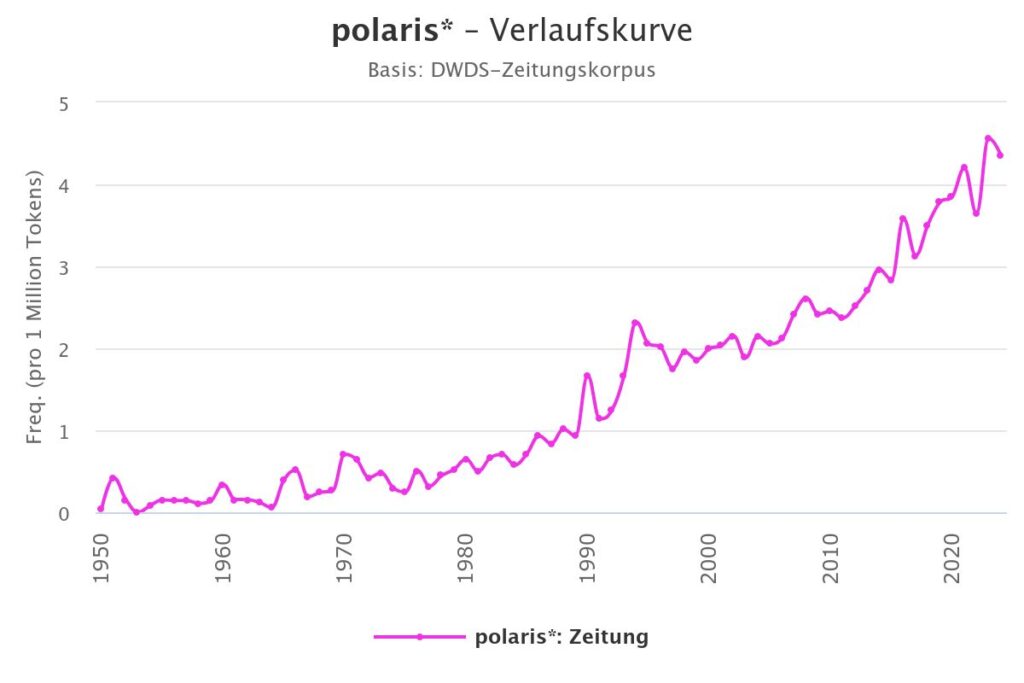

Es scheint eindeutig zu sein: Unsere Gesellschaft ist immer polarisierter, das belegt auch die Recherche beim Digitalen Wörterbuch der Deutschen Sprache (DWDS). “Polarisierung”, “polarisiert” oder “polarisierend” haben in den letzten Jahrzehnten ebenso zugenommen wie die Formulierung “Spaltung der Gesellschaft”. Aber halt: Stimmt das wirklich? Nimmt die Berichterstattung zu, weil das Phänomen immer öfter auftaucht oder erzeugen die Medien einen Scheinriesen, der immer kleiner wird, je näher man ihm kommt? Der Soziologe Steffen Mau präsentiert mit seinen Kollegen ein eindeutiges Ergebnis.

Die vermeintliche Ausgangslage

“Die Polarisierungsthese behauptet, dass wir uns von einer Dromedar- zu einer Kamelgesellschaft [1] entwickeln. Inwiefern dem so ist, wird sowohl öffentlich als auch wissenschaftlich heiß debattiert. Auf politischen Podien, in Talkshows wie auch in den sozialen Medien verbreiten sich Polarisierungsdiagnosen geradezu inflationär.” (Mau et al. 2024: Einleitung [2]) So lautet die verdichtete Diagnose. Mau und Kollegen haben diese These genau unter die Lupe genommen und können einen erfreulichen Beitrag leisten. Spoiler: Die Polarisierungsthese ist falsch. Sie lässt sich empirisch nicht belegen.

Beginnen wir bei der Diagnose, wie sich die Spaltung der Gesellschaft in einem wichtigen Teil der medialen Landschaft darstellt. Die Analyse im Rahmen des DWDS Zeitungskorpus zeigt eine überaus deutliche Zunahme der Begriffe Polarisierung, polarisierend und polarisiert (Suchterm polaris*), ebenso wie eine immer häufigere Verwendung der Formulierung “Spaltung der Gesellschaft” in 48 deutschsprachigen Zeitungen und Magazinen [3]:

Studiendesign

Die Autoren nutzen für Ihre Studie sowohl selbst erhobene Primärdaten als auch Sekundärdaten basierend auf bestehenden Erhebungen: Bundesweit wurden 2530 Personen (ab 16 Jahren) von Mai-Juli 2022 telefonisch befragt. Zwischen November 2021 und Mai 2022 erfolgten drei moderierte Gruppendiskussionen mit folgenden Teilnahmegruppen: (1) Angehörige der Unterschicht, (2) Angehörige der oberen Mittelschicht, (3) Personen, die in einem standardisierten Auswahlgespräch jeweils gegensätzliche Einstellungen vertreten hatten. Die Sekundärdaten stammten aus Trendstudien wie Allbus, EVS, SOEP

Studienergebnisse

Vier Arenen

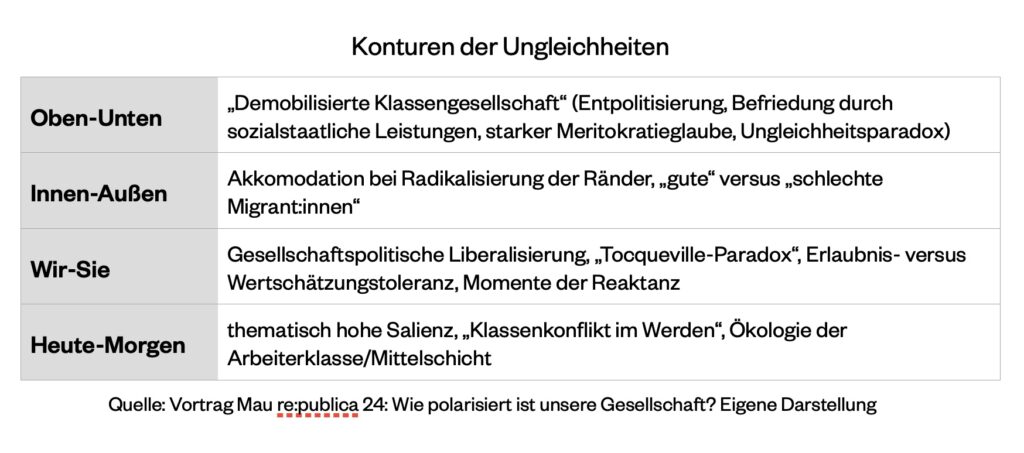

Zunächst typologisieren die Autoren verschiedene Formen der Ungleichheit, entlang derer sich Konflikte zeigen und etwaige Polarisierungen entstehen können: Die “Vier-Arenen-Typologie”. In jeder Arena kommen „unterschiedliche Formen der Ungleichheit zum Tragen” (a.a.O.: Versuch einer Typologisierung).

- Es gibt die Oben-Unten-Ungleichheiten, die “verteilungs- und sozialpolitische Konflikte um ökonomische Güter und wohlfahrtsstaatliche Ansprüche” (ebd.) beschreiben.

- Die Innen-Außen-Ungleichheiten beziehen sich auf “migrations- und integrationspolitische Konflikte”, in denen Zugänge und Mitgliedschaften verhandelt werden.

- Die Wir-Sie-Ungleichheiten umfassen die aktuellen identitätspolitischen Konflikte im Zusammenhang mit Anerkennung und Antidiskriminierung (sexuelle Identität, LGBTQIA+).

- In der vierten “Arena Heute-Morgen-Ungleichheiten“ geht es um ökologische Güter und Schädigungen (ebd.) sowie deren intergenerationelle Ungleichheiten.

Diese vier Arenen werden von einem großen Teil der Befragten als (sehr) wichtig angesehen. Das gilt für 75% in den Arenen Innen-Außen (Migration) und Wir-Sie (sexuelle Identität/Diskriminierung) und sogar für 90% in den anderen beiden Arenen Oben-Unten (Verteilung) und Heute-Morgen (Umwelt- und Klimapolitik). Sie spielen also eine wichtige Rolle, wenn es um eine mögliche Polarisierung und Spaltung der Gesellschaft geht. Insofern stellt sich die Frage, warum es nicht längst entsprechende (soziale) Bewegungen sowie politische Bemühungen gibt, diese Ungleichheiten anzugehen, obwohl sich in der Studie der Autoren beispielsweise zeigt, dass rund 80% der Befragten die soziale Ungleichheit für zu groß halten? Die Autoren untersuchen deshalb auch die Grundstrukturen dieser Konflikte.

In der ersten Arena Oben-Unten gab es in den letzten Jahrzehnten eine “Demobilisierung der Klassengesellschaft” (Dörre 2019). Erstens wurden die Klassengegensätze zunehmend weniger politisiert. Gerade linke Parteien wendeten sich anderen Themen zu, wie identitätspolitischen Fragestellung (Wir-Sie Arena). Zweitens haben sozialstaatliche Leistungen zu einer gewissen Befriedung des Konflikts geführt. Drittens verfing das bis heute starke Narrativ der Meritokratie – kurz gesagt: Leistung lohnt sich – insbesondere bei Menschen aus niedrigeren gesellschaftlichen Schichten und Berufsgruppen. Dieses Narrativ [4] führte zu einer Konkurrenz der Statusgruppen untereinander und einem Wettbewerb zwischen den Individuen, die beide den früheren Klassenkampf überlagern, da es Ungleichheit über die individuelle Zuschreibung von Leistung legitimiert (und dabei systematisch zufällige Privilegien wie den ethnischen Hintergrund oder die Herkunftsfamilie ignoriert).

Es kommt sogar zu einem Ungleichheitsparadox: Wachsende Verteilungsungleichheiten treten zusammen mit einem zunehmenden Glauben an die Meritokratie auf (Mijs 2021). “Diese Akzeptanz der Leistungsgesellschaft ist zweifellos einer der wichtigsten Hemmschuhe politischer Mobilisierung für mehr Gleichheit.” (Mau et al. 2024: Die Tücken der Meritokratie) So zeigt sich bei Mau und Kollegen ein „paradoxes Muster”. Einerseits gibt es eine deutliche Ungleichheitskritik, die andererseits “durch eine relative Zufriedenheit mit der eigenen Lage, durch Meritokratieglauben, moralisierte Anspruchskonkurrenz und individuelle Investitionsstrategien konterkariert wird.” (ebd.) So wundert es nicht, dass nur noch ein Teil der Bevölkerung daran glaubt, Gleichheit sei durch Umverteilung zu erreichen.

Auch die zweite Arena Innen-Außen, die sich aus nationalstaatliche Grenzen ableitet, ist bezüglich ihrer Konfliktstruktur ambivalent. Die Grenzschließungen beziehen sich auf Dreierlei: Den Schutz der Bevölkerung und staatlicher Institutionen vor realen oder fiktiven äußeren Gefahren, Identitätsbildung und drittens eine Klublogik, bei der nur die Mitglieder über die Kollektivgüter verfügen dürfen. In dieser Arena wird eine bedingte Inklusionsbereitschaft der Mehrheit von einer “nennenswerten Minderheit” mit deutlichen Schließungsinteressen kontrastiert. 58% sehen Migration als positiv für die Wirtschaft und sogar 60% als kulturelle Bereicherung aber nur rund 15% hinterfragen das. Zudem zeigt sich bezüglich des “ethnischen Wettbewerbs” um wohlfahrtsstaatliche Leistungen, das die übliche Zuschreibung Arbeiter:innen versus Akademiker:innen nicht tragfähig ist. Höhere Klassen sind zwar deutlich durchgängiger migrationsoffen, aber bei den Arbeiter:innen zeigte sich ein Intraklassendissens.

Zentral in diesem Konflikt sind Steuerbarkeit und Legitimität von Migration, Anspruchshierarchien bezüglich der Kollektivgüter (Arbeitsmarkt, Sozialleistungen), kulturelle Codierung (Zugehörigkeiten, Ähnlichkeiten) sowie “gute und schlechte” Migrant:innen. Interessanterweise waren sich die Teilnehmer:innen der Fokusgruppen größtenteils einig, dass die Aufnahme von Flüchtlingen ethisch gegeben ist und sie wirtschaftlich vorteilhaft sein kann. Allerdings brauche es eine kluge Steuerung, welche mal mehr, mal weniger strikt gesehen wird. In Summe zeigte sich: “Das Gros der Bevölkerung will gesteuerte und regulierte Migration, ist sich aber uneins darüber, wie liberal bzw. selektiv die Regulierung erfolgen sollte, welche Verpflichtungen wir gegenüber Menschen aus anderen Weltregionen haben und welche Kriterien bei der Auswahl von Neuankömmlingen zählen sollten.” (a.a.O.: Gute Migranten – schlechte Migranten)

In der dritten Arena Wir-Sie wird erkämpft, was wir als normal erachten und anerkennen und was wir bestrafen (Identitätspolitik). Es geht um die “Hierarchisierung von Gruppen, die sich im Alltag in verschiedenen Formen der Diskriminierung manifestiert”. (a.a.O.: Kämpfe um Anerkennung) Grundsätzlich haben sich die Einstellungen in den letzten Jahrzehnten erheblich liberalisiert: Waren 1952 noch rund 75% der Auffassung, Homosexualität sei eine Krankheit oder ein Laster, so wurde sie seit den 2010ern von 90% akzeptiert. Diese Entwicklung ist kein Widerspruch zu aktuellen Konfliktlinien in dieser Arena: “Im Sinne des bekannten »Tocqueville-Paradoxons« kann … gerade der Abbau von Diskriminierungen zu einer wachsenden Sensibilität für das verbleibende Unrecht führen.” (ebd.) Auch wenn sich in den quantitativen und qualitativen Daten der Autoren eine basale Toleranz bezüglich sexueller Diversität als Konsens zeigt, kann “von einer vollständigen Normalisierung … aber dennoch auch heute nicht die Rede sein. So lag etwa die Suizidrate unter LGBT*-Jugendlichen auch 2021 noch vier- bis sechsmal über dem Durchschnitt der Altersgruppe.” (a.a.O.: Wertewandel und Liberalisierung). Diese unvollständige Normalisierung zeigt sich auch darin, dass 51% davon ausgehen, dass Homosexuelle immer noch diskriminiert und benachteiligt werden und das sogar 57% für Schwarze Menschen [5] annehmen.

Vor diesem Hintergrund wird verhandelt, ob es eine Erlaubnis- oder Wertschätzungstoleranz braucht. Die ethnische, sexuelle oder sonstige “Andersheit” wird entweder solange toleriert, wie sie im Privaten bleibt oder als “progressive Erweiterung” nicht nur erlaubt, sondern ausdrücklich als bereichernder Teil einer modernen und fortschrittlichen Gesellschaft mit Wertschätzung betrachtet. In Summe halten die Autoren fest, dass sich Unterschiede und Konflikte infolge sozialer Strukturierung nicht so sehr bezüglich allgemeiner Fragen der Akzeptanz und Nicht-Diskriminierung zeigen, als vielmehr bzüglich der Sichtbarkeit in der Öffentlichkeit und den “Forderungen nach mehr geellschaftlicher Anerkennung” (a.a.O.: Exklusive Inklusivität)

Die vierte Arena Heute-Morgen umfasst die Konfliktlinien und möglichen Polarisierungen zu Fragen der vielfachen Ökokrise (Klima, Biodiversität, Bodendegradation etc.). Als Parteien mit gegensätzlichen Ansichten wurden bislang Unter- und Mittelschicht oder Arbeiter:innen und einfache Angestellte versus Akademiker:innen in höhergestellten Berufen angesehen. Entgegen dieser immer wieder kolportierten Gegensätzlichkeiten ist die Klimakrise für 20% der Befragten ein wichtiges politisches Thema und für mehr als 70% sogar ein sehr wichtiges Thema. Dazu passt, dass eine andere Umfrage unter über 6000 Personen zeigte, dass nur 1,7% den menschengemachten Klimawandel in Frage stellen oder bestreiten (Frondel et al. 2021). Bezüglich der Frage der schieren Existenz der Klimakrise sowie ihrer Wichtigkeit sieht es also nicht nach einer Polarisierung aus. Trotzdem sehen fast 75% der Befragten sehr oder eher starke Konflikte zwischen den Mitbürger:innen, denen Klimaschutz wichtig ist und denen, die dem keine oder eine geringe Bedeutung beimessen.

Eine mögliche Ursache für diese Einschätzung mag daran liegen, dass der Konsens zu den Grundsatzfragen einer Polarisierung weicht, sobald es um Tempo und Reichweite klimapolitischer Maßnahmen geht. So sieht ein Drittel unseren Wohlstand durch eine weitreichende Klimapolitik gefährdet, rund 40% meint, dass Deutschland schon genug getan hätte und unsere Länder nun in der Pflicht seien. Und zeigen sich Klassenunterschiede insbesondere im Zusammenhang mit der Wohlstandssorge. Hier kommen Fragen von Gerechtigkeit und Ungleichheit ins Boot. Die Gegenüberstellung der Generationen (Boomer, Y/Z) verfängt indes weniger. So sorgen sich 85% der über 70 Jährigen, aber nur 62% der 16-29 Jährigen. Die erwarteten Unterschiede zeigen sich vielmehr bezüglich der Reichweite und des Tempos von Maßnahmen, hier sorgen sich nur ca. 25% der unter 30 Jährigen, aber 40% der 50-59 Jährigen. Zusammengefasst lässt sich sagen: “Klimakonflikte sind weniger Zielkonflikte im Absoluten denn Zeitkonflikte.” (a.a.O.: Angst vor welchem Wandel). Die einen sind eher in Sorge vor “Klimawandelfolgen”, andere von den Transformationsfolgen. Mau und Kollegen bringen die Konsequenzen daraus in Anspielung auf die Erklärung der französischen Gelbwesten-Bewegung vom 07. April 2019 auf den Punkt [6]: “… die nachhaltige Mobilisierung eines eigentlich vorhandenen Konsens für den Klimaschutz [kann] nur dann gelingen …, wenn die Klimawende neben der Sorge um das Ende der Welt auch jener um das Ende des Monats Rechnung trägt” (ebd.)

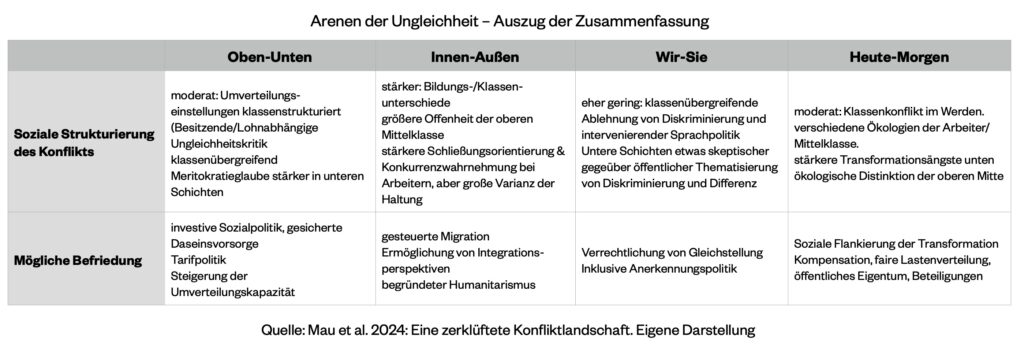

In Summe lässt sich festhalten, das keine der verschiedenen Arenen eine deutliche Polarisierung aufweist. Der Grad reicht von “eher gering” über zweimalig “moderat” zu einmalig “eher stärker”. Die Ergebnisse bezüglich der Polarisierung sowie möglicher Befriedungen und Lösungen lassen sich folgendermaßen zusammenfassen:

Befriedungen und Lösungen

Verständlicherweise liefern die Autoren kein schlüsselfertiges Lösungsprogramm. Aber sie bieten einige interessante Ansatzpunkte.

Oben-Unten: Hier könnte investive Sozialpolitik hilfreich sein, also alle möglichen Maßnahmen und Instrumente, deren Ziel Bildung, Qualifizierung und Ermöglichung ist. Ebenso könnte eine Stärkung staatlicher und kollektiver Infrastrukturen (“Infrastrukturstaat”) wie Energieversorgung, Gesundheitsbereich oder Bildung hilfreich sein.

Innen-Außen: Für einen brauchbaren Konsens zur Migration braucht es einerseits die staatliche Fähigkeit, die Zuwanderung und Integration gut zu managen, was allerdings in Anbetracht der aktuellen Situation fraglich erscheint. Wichtig sind den Befragten aber auch die sozialen Beziehungen vor Ort. Hierzu sollten “Praktiken des Zusammenlebens” zu “Gefühlen der Verbundenheit und gelingender Integration” (ebd.) führen. Wie dies möglich sein könnte, bleibt offen.

Wir-Sie: Hier sehen die Autoren bislang “keine etablierten Befriedungsformeln”, was auch daran liegen mag, dass marginalisierte und diskriminierte Personen durch relativ neue technisch-kulturelle Praktiken wie Social-Media ganz andere Möglichkeiten der Kommunikation und Interaktion haben, als noch vor 20 Jahren. Ein Ansatz könnte darin bestehen, das Rechtssystem dahingehend zu überprüfen, ob es bestimmte Lebensstile privilegiert und so “Ungleichheiten auf Dauer stellt.” (ebd.) Zudem könnte versucht werden, Anerkennungslücken durch institutionelle Regeln, informelle Interaktionen und professionelle Intermediäre wie Parteien, Verbände, Vereine etc. zu schließen.

Heute-Morgen: Blockaden der nötigen Transformation infolge von oftmals berechtigten und nachvollziehbaren Sorgen von den damit verbundenen Kosten können durch die Politik aufgefangen werden, wenn die “Transformationsverlierer” beteiligt und entschädigt werden. Inwiefern dies mit der aktuellen Sparpolitik vereinbar ist, sei hier dahingestellt. Zudem besteht das Risiko einer Erschöpfung fiskalischer Optionen. Deutlich aussichtsreicher erscheint es, Chancen und Gewinne zu verteilen, die durch die Transformation entstehen (z.B. Beteiligungen an Wertschöpfungen wie durch Windräder, privater Emissionshandel).

Für alle vier Arenen bieten sich darüber hinaus erstens “moralisch plausible institutionelle Arrangements” an. Diese sollen anschlussfähig sein an ein allgemeines Gefühl von Gerechtigkeit und Angemessenheit. Sie sind moralisch plausibel, sofern sie gegen Einwände von zu geringer Fairness oder gar Unfairness verteidigt werden können und bei den Betroffenen deren Vorstellungen von Angemessenheit befriedigen. Zudem ist es wichtig, dass gerade jene Gruppen eine grundlegende und tragende Rolle erhalten, die in nachteiligen Positionen sind und/oder mit den späteren Regeln unmittelbar umgehen müssen. Moralisch plausibel heißt zudem, dass die Akteure davon ausgehen können, dass auch andere die entwickelten Verteilungs- und Anerkennungsmodi als fair erleben, durch sie motiviert werden, sich an der Entwicklung zu beteiligen und sich letztlich “normativ gebunden zu fühlen.” (a.a.O.: Konfliktbefriedung) Zentral ist also, Gerechtigkeit im Rahmen institutioneller Gestaltungen nicht als Beiwerk zu verstehen, “sondern als elementar” (ebd.)

Zweitens liegen Befriedungsoptionen grundsätzlich auch außerhalb der Poltik, da diese “kein unparteiischer Schiedsrichter ist; gefragt sind hier auch die Konfliktparteien (soweit sie nicht mit politischen Akteuren identisch sind), die Medien, die Kommunen, die Zivilgesellschaft und das Vereinswesen.” (ebd.) Denn in diesen sozialen Systemen wird nicht unbedingt täglich, aber doch immer wieder das Zusammenleben unterschiedlichster Menschen erkundet, erprobt und gestaltet. Mau und Kollegen betonen den Wert dieser Akteure, indem sie mit Ihnen das Schlusswort gestalten: “Ohne diese »Agency jenseits der Politik«, die dennoch hoch politisch ist, ohne diese Scharniere des gruppenübergreifenden Austausches, ohne das Wirken der Zivilgesellschaft ist Integration durch Konflikt kaum denkbar.” (ebd.)

Wir von ZOON wollen genau dazu einen Beitrag leisten.

Herzliche Grüße

Andreas

Fußnoten

[1] Ich folge Mau et al. in der Gegenüberstellung von Dromedar und Kamel im Sinne des allgemeinen (falschen) Verständnisses. Tatsächlich sind beide Kamele. Das Dromedar ist das einhöckrige Kamel und das Trampeltier das zweihöckrige Kamel.

[2] Keine Seitenangaben, da Kindle Ausgabe

[3] Dort finden sich alle möglichen Zeitungen und Magazine aus einem Großteil des politischen Spektrums von Bild bis taz, von lokal bis überregional.

[4] Die moderne Reinform des meritokratischen Narrativs ist der “amerikanische Traum”, dass jede(r) vom Tellerwäscher zum Millionär werden könne. Die alte europäische Wurzel ist unser Sprichwort “Jeder ist seines Glückes Schmied”.

[5] Korrekte Schreib- und Sprechweisen sind nach wie vor nicht einheitlich. Ich folge hier dieser Regelung: “Schwarze Menschen ist eine Selbstbezeichnung und beschreibt eine von Rassismus betroffene gesellschaftliche Position. „Schwarz” wird groß geschrieben, um zu verdeutlichen, dass es sich um ein konstruiertes Zuordnungsmuster handelt und keine reelle Eigenschaft, die auf die Farbe der Haut zurückzuführen ist. So bedeutet Schwarz-Sein in diesem Kontext nicht, einer tatsächlichen oder angenommenen ‚ethnischen Gruppe‘ zugeordnet zu werden, sondern ist auch mit der gemeinsamen Rassismuserfahrung verbunden, auf eine bestimmte Art und Weise wahrgenommen zu werden.“ (Schearer, J.; Haruna, H. (2013): Initiative Schwarze Menschen in Deutschland (ISD), Über Schwarze Menschen in Deutschland berichten, Blogbeitrag)

[6] Dort heißt es aus dem Französischen übersetzt: “Wir sind uns der Umweltkatastrophen bewusst und erklären: ›Ende der Welt, Ende des Monats – die gleiche Logik, der gleiche Kampf!‹ Es ist die gleiche Logik der unendlichen kapitalistischen Ausbeutung, die die Menschen und das Leben auf der Erde zerstört.” (Schaupp 2021: 448f)

Literatur

- Candeias, M.; Dörre, K.; Goes, T. (2019): Demobilisierte Klassengesellschaft und Potenziale verbindender Klassenpolitik. Beiträge zur Klassenanalyse. Rosa-Luxemburg-Stiftung

- Frondel, M. et al. (2021): Wahrnehmung des Klimawandels in Deutschland: Eine Längsschnittbefragung privater Haushalte. Zeitschrift für Energiewirtschaft, 45(2): 119–131

- Mau, S.; Lux, T; Westheuser, L. (2024): Triggerpunkte. Konsens und Konflikt in der Gegenwartsgesellschaft. edition suhrkamp

- Mijs, J. (2021): The Paradox of Inequality: Income Inequality and Belief in Meritocracy Go Hand in Hand. Socio-Economic Review, 19(1): 7–35

- Schaupp, S. (2021): Das Ende des fossilen Klassenkompromisses. Die Gelbwestenbewegung als ökologischer Konflikt des »Hinterlands«. In: PROKLA 204 51(3): 435–453

Bildnachweis

- Beitragsbild:

- DWDS: Screenshot

Comments are closed